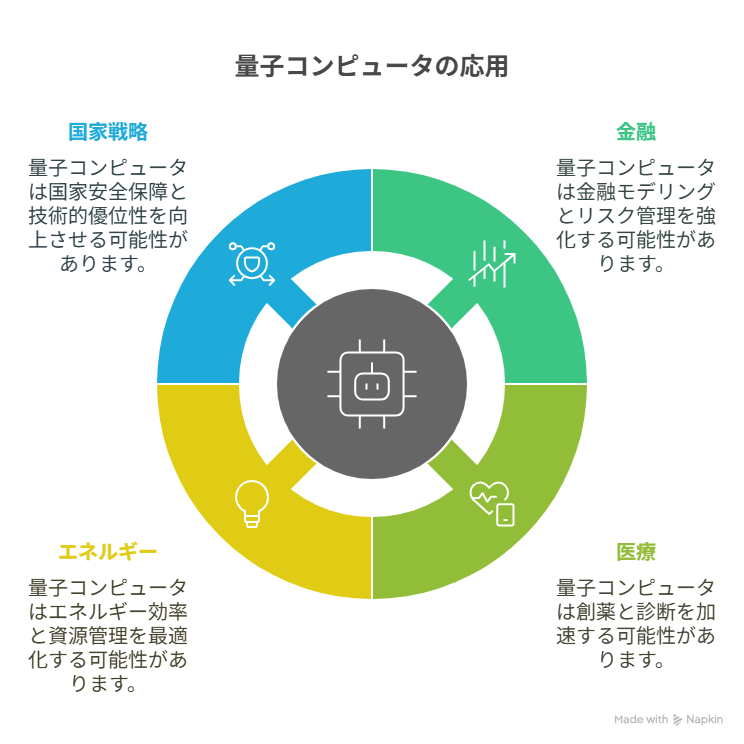

量子コンピュータとは、量子力学の不思議な性質を使って、従来では不可能だった計算を可能にする次世代の計算機です。従来のコンピュータと異なり、量子ビットという特別な情報単位を用いて情報を扱うことで、圧倒的な並列計算能力を発揮することが期待されています。近年では、金融や医療、エネルギーなどの分野において注目が集まり、アメリカ、中国、ヨーロッパなどが国家戦略の一環として巨額の研究投資を行っています。

本記事では、量子コンピュータの基本原理、応用例、現在の技術的課題、そして今後の展望について、できる限りわかりやすく解説します。

量子コンピュータの基本構造と動作原理

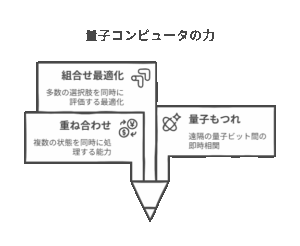

従来のコンピュータは「ビット」という単位で情報を処理し、ビットは常に0または1のどちらかの状態を取ります。一方、量子コンピュータでは「量子ビット(キュービット)」が使われ、0と1が同時に存在する「重ね合わせ」状態を取ることができます。

これは、普通のビットが「表」か「裏」が決まっているコインだとすれば、量子ビットは空中でクルクル回っているコインのようなものです。どちらの面かがまだ決まっていない状態、つまり0とも1ともいえる重ね合わせの状態のままで、計算処理を行うことができます。このため、量子コンピュータは1つの量子ビットで複数の可能性を同時に扱え、古典的なコンピュータでは一度に1つしか試せないような処理を並列にこなすことができるのです。

また、量子ビット同士が「量子もつれ(エンタングルメント)」という状態になると、一方の量子ビットの状態が決まると、もう一方の量子ビットも瞬時に対応する状態になります。これは、遠く離れた双子がまるで同じ気持ちを共有しているかのような現象で、計算結果の共有や高速化に役立ちます。

このような性質を活かすことで、量子コンピュータは多くの可能性を同時に試す「並列処理」が得意となり、従来のコンピュータとは全く異なるアプローチで問題を解くことができるのです。

圧倒的な計算能力を可能にするメカニズム

量子コンピュータの本質的な強みは、「重ね合わせ」と「量子もつれ」を組み合わせることで、従来のコンピュータでは到底扱えない膨大な組み合わせを一度に処理できる点にあります。

たとえば、組合せ最適化のように選択肢の数が爆発的に増加する問題では、古典コンピュータは一つずつ解を探索する必要がありますが、量子コンピュータであれば多くの候補を同時に評価することが可能です。これにより、計算時間が大幅に短縮され、機械学習や物質設計などにも応用が広がります。

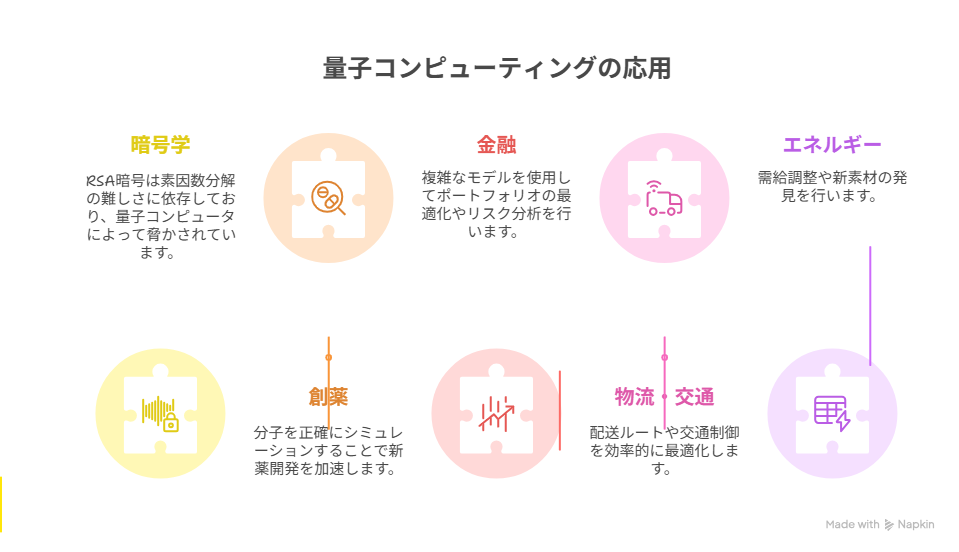

量子コンピュータの主な応用分野

以下は、量子コンピュータが特に活躍すると考えられている代表的な分野です。

-

暗号解読:現在のRSA暗号は、素因数分解の計算が難しいことを前提にしています。しかし、量子コンピュータは「ショアのアルゴリズム」を用いて高速に素因数分解を実行できるとされ、既存の暗号システムを脅かす存在となっています。

-

創薬・医療:分子の構造や反応の正確なシミュレーションは、量子力学に基づく量子計算に向いています。薬の候補となる化合物の特性を高精度で予測でき、新薬開発を短期間で進める可能性があります。

-

金融:ポートフォリオの最適化、リスク分析、デリバティブの価格付けなど、複雑な数理モデルの解決に貢献します。量子アニーリングなどを使えば、古典的手法では解けなかった計算にも対応できます。

-

物流・交通:配送ルートの最適化や交通制御に関する問題(TSP問題など)にも、量子最適化が役立ちます。これにより、コスト削減や効率向上が期待されます。

-

エネルギー:スマートグリッド(情報通信技術(ICT)を活用して電力の需給バランスを最適化する次世代の電力ネットワーク)の需給調整や新素材(高性能電池、太陽電池)の発見など、エネルギー分野でも応用が期待されています。

現状の課題と技術的ハードル

量子コンピュータにはいくつかの大きな課題があります。最大の問題は「エラー訂正の難しさ」です。量子ビットは非常に繊細で、環境の影響を受けやすく、誤動作を起こしやすい特徴があります。

このため、信頼できる計算を行うためには多数の物理量子ビットを使って一つの論理量子ビットを構成し、誤り訂正を行う必要があります。これには大規模な冷却装置や精密な制御技術が必要で、現時点ではまだ実用化には至っていません。

世界の実用化ロードマップと日本の動向

現在、IBMやGoogleなどの大手企業がクラウド経由で量子計算サービスを提供しており、最適化や機械学習への応用が試されています。特定の業界では、2020年代後半に実際の業務に量子コンピュータを試験的に導入する動きも始まっています。これは、量子ビット数が少なくても活用できる問題(例:ルート最適化など)に限定されます。

一方で、本格的な誤り訂正機能を備え、あらゆる分野に適用可能な汎用型量子コンピュータの登場は、より多くの量子ビット数と安定性が求められるため、2030年代以降になると予想されています。この見込みは、現在の技術的進展スピードや、既存プロジェクトのロードマップ(例:IBMの量子開発計画など)に基づいています。

| 分野 | 想定される用途例 | 想定時期 |

|---|---|---|

| ロジスティクス | 配送ルート最適化、在庫シミュレーション | 2025年以降 |

| 金融 | リスク評価、ポートフォリオ分析 | 2026年頃から |

| 創薬 | 新薬候補のスクリーニング、構造予測 | 2027年以降 |

| エネルギー | 電力需給のリアルタイム最適化 | 2028年頃 |

| AI/機械学習 | 学習の高速化、アルゴリズム最適化 | 2026〜2029年頃 |

日本では東京大学や理化学研究所を中心に、官民連携で量子技術の研究・人材育成が進められています。また、スタートアップ企業による量子ソフトウェアや新型アーキテクチャの開発も盛んに行われています。

ビジネスにおける準備と活用の第一歩

量子コンピュータは、今後のビジネスにおいても重要な技術です。現在はまだ発展途上ですが、応用の可能性を見極めて準備しておくことが、将来の競争力に直結します。すでに多くの企業が量子分野に注目し、社内での教育やパートナーシップ構築を始めています。

企業は、自社の課題に量子技術がどのように活かせるかを見極め、PoC(概念実証)から始めることが現実的な第一歩となるでしょう。

まとめと今後の展望

量子コンピュータは、これまで計算が困難だった問題を解決する可能性を持った革新的な技術です。まだ実用化には時間がかかりますが、部分的にはすでに応用が始まっており、将来的には古典コンピュータと共存する「ハイブリッド型」の計算環境が主流になると考えられています。

このような未来に備え、量子技術への理解と準備を進めることが、ビジネスや研究の世界における大きなアドバンテージとなるでしょう。

コメント