最終更新日:2025年11月19日

熊は増えているの? 熊の繁殖能力は本当に高いのか?

最近、全国各地で「熊の出没」や「被害」に関するニュースを目にする機会が明らかに増えています。以前は「北海道や限られた地域の話」という印象がありましたが、現在は本州各地でも被害が相次ぎ、政府が対策に乗り出すほど深刻な状況になっています。

(出典: Yahoo!ニュース 高市総理「クマ対策はスピード感を持って」(Yahoo!ニュース))

熊は繁殖力が高い動物だった

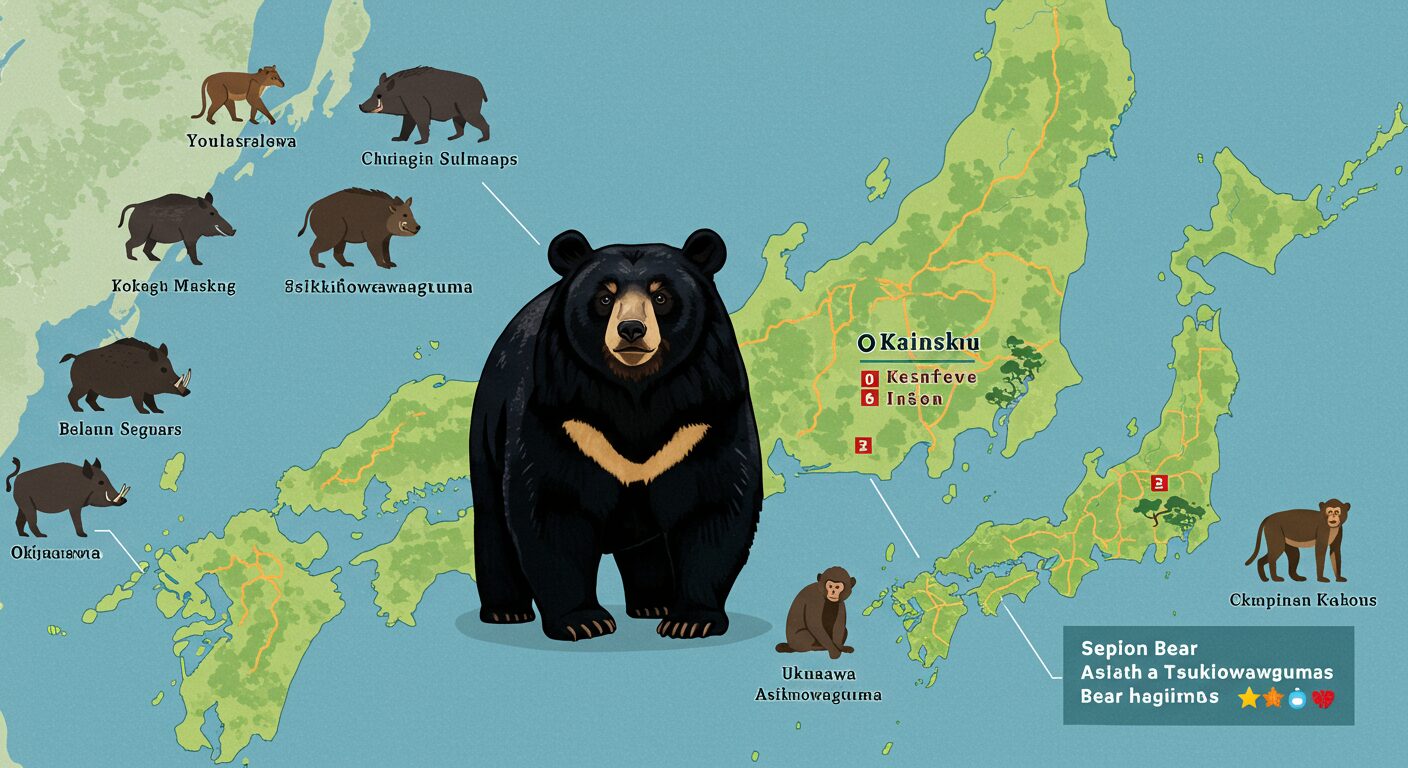

日本には、北海道に生息するヒグマと、本州に生息するツキノワグマの2種類の熊がいます。

どちらも見た目や性格だけでなく、繁殖サイクルや繁殖力にも違いがあります。

ここでは、それぞれの熊の繁殖サイクルと繁殖力をわかりやすく解説します。

ヒグマの繁殖力と繁殖サイクル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 交尾期 | 5〜7月 |

| 出産間隔 | 約2〜3年おき |

| 産仔数 | 1〜3頭(平均2頭) |

| 子育て期間 | 約1.5〜2年(次の繁殖期まで同伴) |

ツキノワグマの 繁殖サイクル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 交尾期 | 6〜8月 |

| 出産間隔 | 約2〜3年おき |

| 産仔数 | 1〜2頭 |

| 子育て期間 | 約1.5〜2年(次の繁殖期まで同伴) |

ヒグマもツキノワグマも繁殖力は高いが、小熊の生存率は低い

ヒグマもツキノワグマも、年間でおよそ20%程度の繁殖力があることが、複数の研究から明らかになっています。

ただし、自然環境では天敵や飢え、狩猟などによって多くの個体が失われるため、実際には「毎年20%増える」という単純な話ではありません。

出典:DIAMOND on-line クマ「頭数」が増え「生息域」が拡大している、意外な県・地域の実名【数字で納得!】

特に小熊の生存率は非常に低く、北海道・知床ルシャ地区の調査では、ヒグマの子グマのうち約2〜3割が1年以内に死亡することが確認されています。

さらに2年目の春までに生き残る個体は全体の4割程度とされ、年によっては大半が死んでしまうケースも報告されています。

(出典:知床博物館協力会 長期観察が明らかにした子グマたちの生き様 PDF)

都道府県別にみた熊の個体数の増減データ

全国的に熊の個体数は増加傾向にありますが、地域によってその増え方には大きな差があります。意外にも、ここ数年で最も増加しているのは宮城県で、東北地方全体でも出没件数が急増しています。

一方で、四国では減少傾向にあり、九州ではすでに絶滅したとされています。

北海道・岩手県

北海道では、1991年の推定中央値が約5,514頭でしたが、2023年末には約1万1,661頭に達し、約2.1倍に増加しています。

これは、年間でおよそ2.4%の増加率に相当します。

一方、岩手県では2016年度(第4次ツキノワグマ保護管理計画の開始時)の推定個体数が約3,400頭でしたが、2020年度末には約3,700頭に増加しています(大規模ヘア・トラップ調査より)。つまり、年間平均で約2.1%の増加があったと推定されています。

本州で最も増えているのは宮城県

宮城県では、2008年度に推定約633頭だったツキノワグマの個体数(中央値)が、2020年度には約3,147頭にまで増加しています。

この12年間で約5倍に増えた計算となり、年間平均ではおよそ14.3%増という非常に高い増加率を示しています。

四国では減少、九州ではすでに絶滅

全国的に熊の個体数が増加している中で、四国だけは減少傾向にあります。

さらに九州では、すでに野生のツキノワグマが絶滅したと環境省が2012年に発表しています。

九州では、人工林の拡大や山地の分断などにより、熊が生息しにくい環境となっており、再び定着する可能性は極めて低いと考えられています。

(出典:Yahoo!ニュース【クマ】絶滅宣言の九州に再上陸は?)

なぜ、ここまで熊の個体数が増えたのか?

全国的に個体数が増えている熊。では、なぜここまで急激に増えたのでしょうか?

その背景には、過去の歴史的な要因と、熊の繁殖力に対する誤った認識が関係していることがわかってきました。

歴史的背景 ― 乱獲から保護政策への転換

日本では、明治から昭和初期にかけて多くの野生動物が乱獲されました。

さらに、木材資源の過剰利用により森林が荒廃し、いわゆるはげ山が各地に広がったことで、ツキノワグマをはじめとする野生動物の生息環境も大きく悪化しました。

その結果、ツキノワグマの個体数も大幅に減少しましたが、1999年に「特定計画制度」が発足し、捕獲の規制や保護管理が進められます。

この制度は、野生動物による被害対策や地域個体群の安定的な存続を目的としたものでした。

しかし、こうした乱獲から保護へという政策の転換が進む一方で、現在では熊の個体数が増えすぎるという新たな課題を生んでいます。

学術的データの不足と誤認

2010年度に全国で熊の大量出没が発生した際、兵庫県が実施した調査によって新たな事実が明らかになりました。

従来、「クマ類は繁殖力が弱く、個体数が増えにくい動物」と考えられてきましたが、

それは主に海外の研究データをもとにした推測であり、日本国内での実データはほとんど存在していなかったのです。

兵庫県の調査結果からは、年によってはシカに匹敵するほどの増加率を示すことが確認され、さらに熊の寿命が長いこともわかりました。

この調査で初めて、「熊が想像以上のペースで増えている」ことがわかったのです。

(出典:Wedge ONLINE【増えすぎたクマ】このままでは人間のコントロール不能なフェーズに?クマ対応の「地域力」向上に必要なこと)

全国的なハンター不足

昭和初期までは、むしろ熊の個体数が減少するほど狩猟圧が高い時期もありました。しかし現在は、全国的に狩猟者(ハンター)の数が大きく減り、さらに高齢化が進んでいます。狩猟免許所持者はピーク時の半分以下にまで減少し、60歳以上が約6割を占める状況です。

クマの捕獲や駆除には高い専門技術と安全管理が求められますが、活動に対する報酬は必ずしも十分とは言えず、日当1万円前後が一般的とされています。そのため若い世代の参入が進まず、技術継承も難しいままです。

この「担い手不足と高齢化」という構造的な問題が、結果的に管理体制の弱体化につながり、熊の個体数が増えやすい環境を生み出していると指摘されています。

熊の個体数が増えただけではない、被害拡大の理由

熊の個体数が増えるにつれて、人との遭遇や被害も拡大しています。

しかし、今年に入って急激に被害件数が増えた原因は、単に熊の数が増えたからではありません。

その背景には、餌不足による行動範囲の拡大や、人慣れした熊の存在が関係していると考えられます。

餌不足による行動範囲の拡大

近年、熊の主な餌であるドングリの不作が続いており、食糧不足に陥った熊が行動範囲を広げて人里に出没するケースが増えています。

特に、熊の個体数増加とドングリの凶作が重なったことで、

飢えた熊が生きるために行動範囲を広げている

と、

酪農学園大学の伊吾田宏正准教授(狩猟管理学)も指摘しています。

【Yahoo!ニュースクマの市街地出没、餌不足が要因 生ごみ・家庭菜園に注意を】

※熊の餌不足については【熊のエサ不足が深刻化…原因は人間だった?】で解説しています。

人慣れした熊の増加

被害が増えている背景には、人や生活音に慣れた熊の存在もあります。

もともと熊は臆病な性格で、人の気配や物音を察知すると距離を取る習性を持っています。

しかし、熊は学習能力が高く、人里に降りることで簡単に食べ物を得られるうえ危険が少ないと学習すると、繰り返し人里に現れるようになります。このような熊は「アーバンベア」と呼ばれています。

こうしたアーバンベアの増加も、近年の被害拡大の大きな要因とされています。

コチラ👇の記事で「アーバンベア」について解説しています。

アーバンベアとは?意味・原因・被害状況をわかりやすく解説

各自治体の対策の方向性

クマ対策は、生息環境や被害状況が地域によって大きく異なるため、各都道府県が主体となり、国の定めるガイドラインなどを参考に具体的な計画を立てています。

どの県にも共通する基本的な考え方

クマの生息地と人里との間の緩衝帯を設け、クマを人里に引き寄せないための対策(誘引物の除去、電気柵の設置支援など)を重視しています。また、人里に出没したクマへの対応(追い払い、捕獲・駆除)に関するルールを定めています。

(出典:農林水産省 熊にご注意ください!)

北海道(知床)

知床では知床半島ヒグマ管理計画に基づき、出没情報の共有、住民への啓発、市町村と連携した被害防止策(ヒグマ対策ゴミステーション)などを実施しています。

(出典:環境省 公益財団法人 知床財団 マネジメントの現状と課題)

富山県・長野県

富山県ではクマ類出没警戒情報(警報)の発表、冬眠前の栄養補給期における「クマのエサ場」となっている山域への入山自粛の呼びかけ、電気柵の設置補助などを行っています。

(出典:富山県 野生鳥獣による農作物被害対策に活用できる補助制度)

長野県ではクマの出没状況に応じた「警戒レベル」の設定や、市町村と連携したパトロール、人里への侵入を防ぐための電気柵設置推進、そして人里に出没した際の具体的な対応マニュアルの整備などに取り組んでいます。

(出典:補助金コネクト【長野県・軽井沢町】農作物への被害防止用電気柵設置の補助金)

まとめ

この記事では、熊の繁殖力と何故増えたのかというテーマについて、歴史的背景から増え過ぎた理由、個体数が増えただけじゃない被害拡大の理由、各都道府県の対策について解説してきました。

本記事のポイント整理

✅ 熊は繁殖力の高い動物だった。

年間でおよそ20%程度の繁殖力。(ただし小熊の生存率は低い)

✅ 熊の個体数は都道府県別で増え方に差がある

最も増えているのは宮城県。四国では減少、九州では絶滅。

✅ 歴史的な乱獲から保護政策の転換と学術データ不足

さらにハンター不足が増えやすい環境を作っている

✅ 被害拡大は餌不足や人慣れによる行動変化という要因もある

地球温暖化によるエサ(ドングリ)不足。アーバンベア問題

歴史的に見ると、明治〜昭和にかけての乱獲や森林伐採によって熊の生息環境は大きく変化しました。その後、保護政策へ転換されたことで個体数が回復し、現在の「増加が目立つ状況」につながっていることがわかります。野生動物と人間社会の関係は、短期的に調整できるものではなく、長い時間をかけて変化してきたことがうかがえます。

また、熊の繁殖力に関する国内データが十分でなかったことも印象的でした。近年の研究や自治体の調査によって、熊が想像以上に高い繁殖能力を持つことが徐々に明らかになりつつあります。

さらに、被害の増加は「個体数の増加」だけで説明できるものではありません。

餌資源の変動に伴う行動範囲の広がり

市街地周辺の環境変化により人に慣れた個体(いわゆるアーバンベア)が増えていること

など、複数の要因が重なって発生していると考えられます。

本記事が、熊に関するニュースやデータを読み解く際の理解を深める一助になれば幸いです。

あわせて読みたい

熊の移動距離はどれくらい?1日の行動範囲に驚愕

【本州唯一】クマがいない地域はどこ?安心して暮らせる県と全国の実態

コメント