熊の出没はエサ不足が原因?

近年、熊の出没ニュースが全国で相次いでいます。

山奥だけでなく、住宅街や学校の近くなど、私たちの生活圏にまで姿を現すケースも増えています。

出典:保育園のそばにも熊出没(TBS NEWS DIG)

その背景には「エサ不足」や「森林環境の変化」が深く関係していると考えられています。

本記事では、

熊の主なエサとその生態

なぜ熊のエサが不足しているのか

エサ不足が熊の行動に与える影響

熊に遭遇しないための具体的な対策

について、最新の情報をもとにわかりやすく解説します。

熊のエサは何?基本肉は食べないってホント?

熊は雑食:季節で変わる主食

熊は草食傾向の強い雑食動物で、季節によって食べるものが変わります。

| 季節 | 主な食べ物 | 特徴 |

|---|---|---|

| 春 | 草や根、タケノコなど | 冬眠明けで体力回復期 |

| 夏 | 昆虫や果実類 | 食料がやや少ない時期 |

| 秋 | ドングリ、クリ、ヤマブドウなど | 冬眠前に栄養を蓄える重要な時期 |

ヒグマとツキノワグマの食性の違い

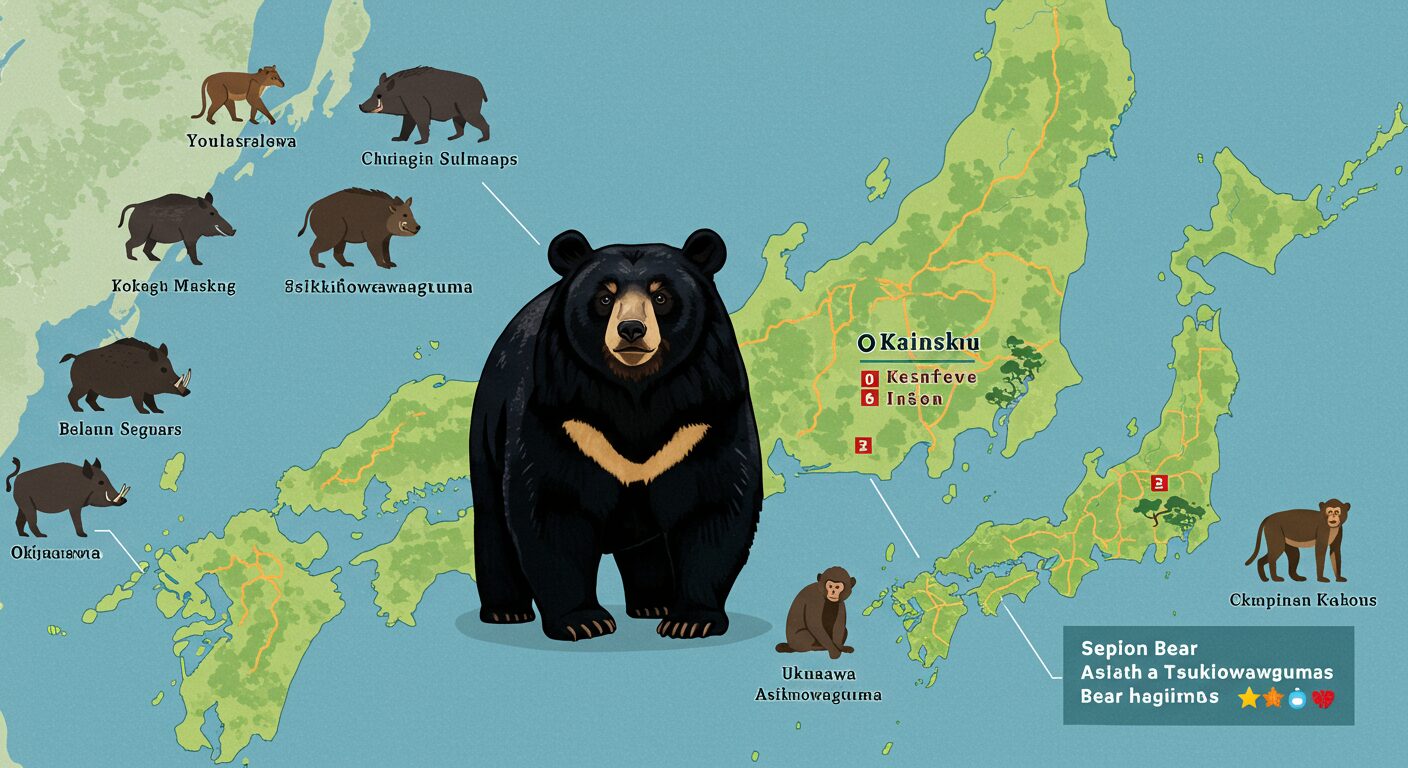

日本では、北海道を中心にヒグマが、本州と四国にはツキノワグマが生息しています。

それぞれの種類によって、食性にも多少の違いがあります。

| 種類 | 主な食性 | 主な食べ物 |

|---|---|---|

| ツキノワグマ | 植物食が中心の雑食性 | 木の実(ドングリ、キイチゴ、ヤマグワなど)、山菜、若芽、花、昆虫、蜂蜜、ネマガリタケなど |

| ヒグマ | 動物性も多い雑食性 | 植物の芽や葉、木の実、サケ、昆虫、シカの肉、動物の死骸など |

ヒグマとツキノワグマが肉を食べるようになる理由

クマが腐肉を食べるようになったり、家畜被害を起こす要因の

1つとしてはエサ不足が関係しています。

熊の種類によっても違いがあるようで

日本ツキノワグマ研究所の米田一彦所長によると、

ヒグマは攻撃性が強く、積極的に動物を襲うことがあります。

一方でツキノワグマは通常、動物を襲うことはほとんどありません。

じゃあツキノワグマは安全?

いえ、そうとはいえません。

ツキノワグマは学習能力が高く、

偶発的に動物を食べた個体が「エサ」として学習し、他の個体にも行動が伝播することがあります。

(MBS NEWS ”肉の味を覚えたクマ”が人を襲うおそれも)

なぜ「熊のエサが不足」するのか?

人間活動による餌資源の減少

なぜ「熊のエサが不足」するのでしょうか。

様々な要因がありますが、1つに人間の活動による森林環境の変化があります。

都市開発や農地拡大によって熊の生息地である森林面積が減少し、

ドングリやブナの実を実らせるコナラ・ミズナラ・クヌギなどの樹木が減っています。

さらに、森林の分断により、リスや鳥などがドングリを運びにくくなり、新しい樹木が育ちにくい状況が続いています。

その結果、山の中で餌が不足し、熊が人里へ降りて農作物などを食べる被害が増えているのです。

堅果(ドングリ・ブナ)が不作になる年の特徴は?

ブナやミズナラなどの堅果類は、数年おきに「豊作年」と「凶作年」を繰り返す性質があります。

前年に大豊作だった場合、樹木がエネルギーを使い果たすため、翌年は不作になる傾向があります。

ミズナラは3〜4年周期、ブナは5〜7年周期で実りの周期が訪れるとされています。

その他にも下記の理由で不作になる場合もあります。

| 原因の種類 | 内容 |

|---|---|

| 生物的要因 | ・カシノナガキクイムシによるナラ枯れ病の発生で、ドングリをつける木が枯死する。 |

| 気候的要因 | ・夏の長雨や日照不足により花芽形成が阻害され不作に。 |

気候変動と山の生態リズムの崩れ

地球温暖化などもドングリなど堅果類の結実にも影響を与えています。

- 地球温暖化による影響

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 開花・受粉・生態バランスのずれ | 気温上昇や気候変動により、開花時期と受粉昆虫・動物の活動時期がずれ、受粉率や種子散布の効率が低下して結実数が減少する。 |

| 異常気象の増加 | 干ばつや豪雨による根の損傷や水分不足が発生し、樹木の成長や花芽形成が妨げられる。 |

| ナラ枯れの拡大 | カシノナガキクイムシが媒介するナラ枯れは、温暖化で木のストレスが増し被害が拡大している。 |

「エサ不足」が熊の行動に与える影響とは

冬眠前の“食いだめ期”にエサを求めて行動範囲が拡大

冬眠を前にした熊は、体内に脂肪を蓄えるため強い食欲に駆られ、広範囲に行動するようになります。

特に秋にドングリやブナの実などの堅果類が不作の年には、通常期の2倍以上の範囲を移動する例も報告されています。

山中で十分な食料を確保できない場合は、人里に降りて

エサを探すこともあるようです。

人里での「学習」と「慣れ」により出没が常態化

熊は非常に学習能力が高く、一度「人里で食べ物を得られた」という経験をすると、

その記憶をもとに行動します。

人家のごみ、畑の作物、家畜の飼料などを食べた経験から、

「人間の生活圏には簡単に食べ物がある」と学習する個体もいるようです。

(Yahoo!ニュース:ゴミ出しで玄関先に熊…会津美里町の夫婦が襲われ重傷)

北海道・知床では、人間による餌やりや写真撮影目的の接近などにより、「ヒグマの人慣れ」が深刻化しており、野生との適切な距離をどう保つかが課題となっています。

Q&A

Q1「自分の住んでいるエリアが熊のエサ不足かどうかはどうやって調べられますか?」

各都道府県の林業試験場や環境部局が公表する

「堅果類(ドングリなど)の豊凶調査」や「熊の出没予測情報」

を確認することで把握できます。

また、自治体や森林管理署の公式サイトでは、

最新の結実状況や出没傾向が公表されている場合もあります。

・(兵庫県:令和7年度ドングリ類の豊凶調査結果とツキノワグマ出没注意喚起について)

・(富山県:令和7年 堅果類(ドングリ)の豊凶調査結果について)

Q2「熊のエサ不足はどの地域で起きているの?」

A.全国的にドングリやブナの実などの結実量が減る年がありますが、特に北海道や東北、中部地方の山岳地帯で「不作年」が報告されることが多いです。

都道府県の林業試験場や環境部局では、毎年「堅果類(どんぐりなど)の豊凶調査結果」を公表しており、地域ごとの傾向を確認することができます。

Q3「熊のエサ不足を改善するためにどんな取り組みが行われているの?

A.各地で、広葉樹の再植林や里山保全活動が進められています。

・広葉樹の利用と森林再生を考える

・里地里山保全再生の取組の事例

また、ドングリを植えて森を再生する市民プロジェクトや、

森林整備を通じて動物の生息地を回復させる取り組みも行われています。

・塩尻市 どんぐりプロジェクト

・未来を植える!どんぐりプロジェクト(住友ゴム)

こうした活動は、熊だけでなく森に暮らす多様な生き物の生態系バランスの維持にもつながります。

まとめ

熊のエサ不足は人間活動が原因

森林伐採や里山の管理放棄、人工林の拡大など、

人間活動による環境の変化が、

熊の生息地や利用できる植物資源に影響を与えています。

これにより、熊の行動パターンや生息範囲に変化が

生じていると考えられています。

熊の問題は「野生動物の異常行動」ではなく、

人と自然の関係の歪みが生み出した現象です。

熊との共存は「出さない環境づくり」から

熊との共存は、「駆除」ではなく森の再生と自然回復によって“出てこない環境”を整えることから始まります。

人と熊がそれぞれの生活圏を保ち、適切な距離感で共存する意識こそ、次世代に向けた持続的な解決策です。

合わせてこの記事も読みたい

コメント