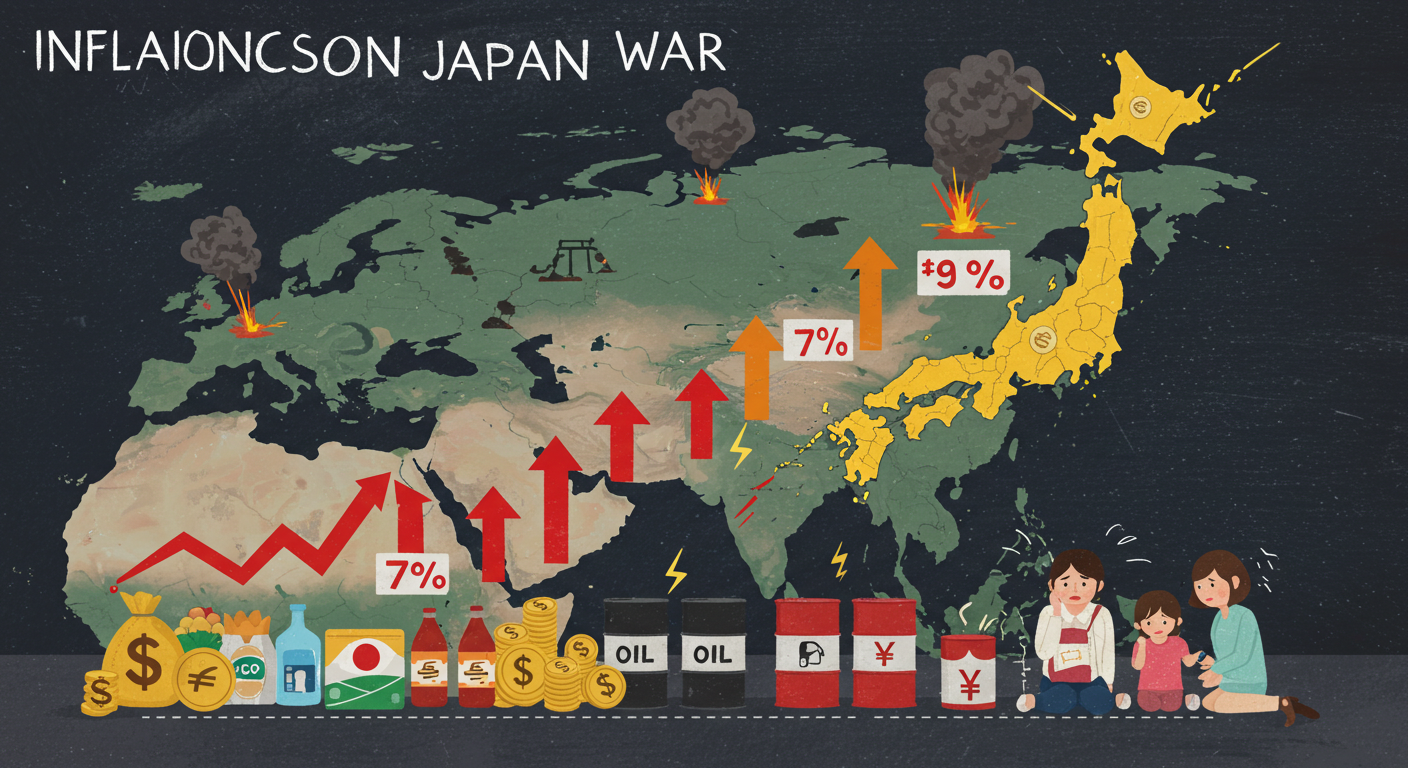

はじめに:物価上昇と戦争の関係に注目しよう

最近、スーパーやコンビニで食品の値段が上がっていたり、ガソリン代が高くなっていたりして、「どうしてこんなに物の値段が上がっているのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?その原因のひとつに、世界のどこかで起きている戦争や争いごとが関係しています。

日本は、生活に必要なエネルギーや食料、原材料の多くを外国から輸入している国です。そのため、海外で戦争や紛争が起こると、その影響をすぐに受けやすいのです。この記事では、「戦争がなぜ日本の物価を押し上げるのか」について、わかりやすく解説していきます。

日本はエネルギーをほとんど外国から買っている

日本は石油や天然ガスといったエネルギー資源を、ほぼすべて外国から輸入しています。特に中東という地域にある国々への依存度が高いです。

たとえば、中東で戦争が起きると、「このまま石油を運んでもらえなくなるかもしれない」という不安から、世界中で石油の価格が上昇します。2024年から続いているイランとイスラエルの緊張が高まったときも、原油価格が一時的に急上昇しました。これは、中東地域の石油供給に不安が生じたからです。

石油の価格が上がると、日本ではガソリン代や電気・ガス代も上がり、家庭の生活費が増えてしまいます。また、石油は工場の稼働や物流にも使われているため、ほとんどすべてのモノの値段に影響を及ぼすのです。

食料や原材料の価格も世界の出来事に左右される

戦争の影響を受けるのはエネルギーだけではありません。具体的には、小麦やトウモロコシ、大豆といった農作物や、化学肥料、金属などの原材料も、戦争が原因で価格が上がることがあります。

たとえば、ウクライナとロシアの戦争では、世界の小麦供給が減って、小麦価格が一時的に非常に高騰しました。日本は小麦やトウモロコシの多くを外国から輸入しているため、そうした価格上昇の影響を受けやすいのです。

その結果、パンやラーメン、菓子類、牛乳、野菜など、日常的に購入する食品の値段が上がり、買い物のたびに家計の負担を感じるようになります。

円安になるとさらに物価が上がりやすくなる

戦争や世界経済の不安定さが高まると、「円安」という現象が起きることがあります。円安とは、日本円の価値がドルなどの外国の通貨に対して下がることを意味します。

たとえば、1ドル=100円だったのが1ドル=150円になると、同じ1ドルの商品を買うのに必要な円は1.5倍になります。つまり、円安になると、輸入品の価格が円ベースで上がってしまうのです。

石油や小麦など、ドルで取引される物が多いため、円安は日本の物価全体を押し上げる大きな要因になります。円安と戦争のダブルパンチで、物の値段が急激に上がることもあります。

企業のコスト増が価格に反映される

企業、つまり会社は商品やサービスを作る際に、エネルギーや原材料を使います。これらのコストが上がると、企業は損をしないように商品の価格を引き上げざるを得ません。

その結果、ジュースやお菓子、外食、文房具、交通費など、私たちが日常的に使っているものの値段がどんどん上がっていくのです。

最近では、毎月のように値上げのニュースが報じられています。たとえば、2024年4月には多くのパンや乳製品が一斉に値上げされ、2024年6月には電気料金の大幅な引き上げも報道されました。

| 月 | 値上げされた主な品目 | 内容 |

|---|---|---|

| 2024年1月 | インスタントラーメン | 小麦価格上昇により平均5〜10%値上げ |

| 2024年3月 | 冷凍食品・お菓子類 | 原材料と物流費高騰により値上げ |

| 2024年4月 | パン・乳製品 | 原材料価格の高騰で平均10%以上の値上げ |

| 2024年6月 | 電気料金 | 燃料費調整額の上昇により家庭用電気料金が大幅に上昇 |

このように、さまざまな商品やサービスが少しずつ高くなっているのが現状です。

給料が増えないと生活が苦しくなる

物の値段が上がっても給料が同じままだと、実際に使えるお金が減ったように感じます。これを「実質賃金が下がる」といいます。

たとえば、1万円のおこづかいで買える商品が、値上げによって減ってしまうようなイメージです。給料が増えないまま物価だけが上がれば、生活はどんどん苦しくなってしまいます。

だからこそ、「物価が上がる=給料も上がる」関係が大切ですが、現実にはそうなっていないのが問題なのです。

政府と日銀の対応には限界がある

日本政府は物価高への対策として、ガソリン価格を抑えるための補助金や、小麦価格の調整などを行っています。また、日本銀行(日銀)は金利を動かして経済全体に働きかけようとします。

しかし、海外で起きる戦争や国際的な資源価格の上昇まではコントロールできません。つまり、政府や日銀が対応しても、限界があるという現実があります。

戦争と物価の関係を理解し、行動する力を身につけよう

「遠い国の戦争だから関係ない」と思ってしまいがちですが、実際にはその影響で日本の物価が上がり、私たちの生活に直接影響します。

日本は輸入に大きく依存しているため、戦争や紛争の影響を強く受けやすい構造なのです。そのため、「何がどのように高くなるのか」「自分の生活にどう関わるのか」を考える力がとても大切です。

電気代を節約する、無駄な買い物を控えるといった行動も生活防衛になります。

資産運用のすすめ

さらに、物価が上がる時代に備えて、ただ貯金するだけでなく「お金に働いてもらう」考え方も重要です。投資信託や株式、外貨資産など、少額からでも始められる資産運用を学ぶことで、自分の未来を守る力になります。

将来に向けて経済の仕組みを少しずつ理解していくことは、社会の変化に柔軟に対応する力や、自分の選択肢を増やすことにもつながります。

まとめ

戦争が起きると日本の物価が上がりやすくなるのは、以下のような理由が重なるからです:

-

日本はエネルギーや食料を外国からたくさん買っている(→日本は資源が少なく、国内だけでは足りないため)

-

戦争によって石油や食料の価格が高騰し、輸入コストが増える

-

円安になると、外国の商品を買うためにより多くの円が必要になる

-

企業のコストが増加し、商品やサービスの価格が上がる

-

給料が上がらなければ、生活がますます苦しくなる

-

資産運用を取り入れることで、収入以外の選択肢を広げられる

こうした仕組みを知っておくことで、ニュースや社会の変化に対して「なぜそうなるのか?」と考え、行動する力を育てることができます。これからの時代を生きていくうえで、とても大切な知識です。

コメント