はじめに

2025年7月10日、パナソニックホールディングス(HD)傘下の事業会社であるパナソニックが、新たに希望退職の募集を行うことを発表しました。長年「終身雇用」を大切にしてきた同社が、またしても大きな人員削減に踏み切るというニュースは、大きな注目を集めています。

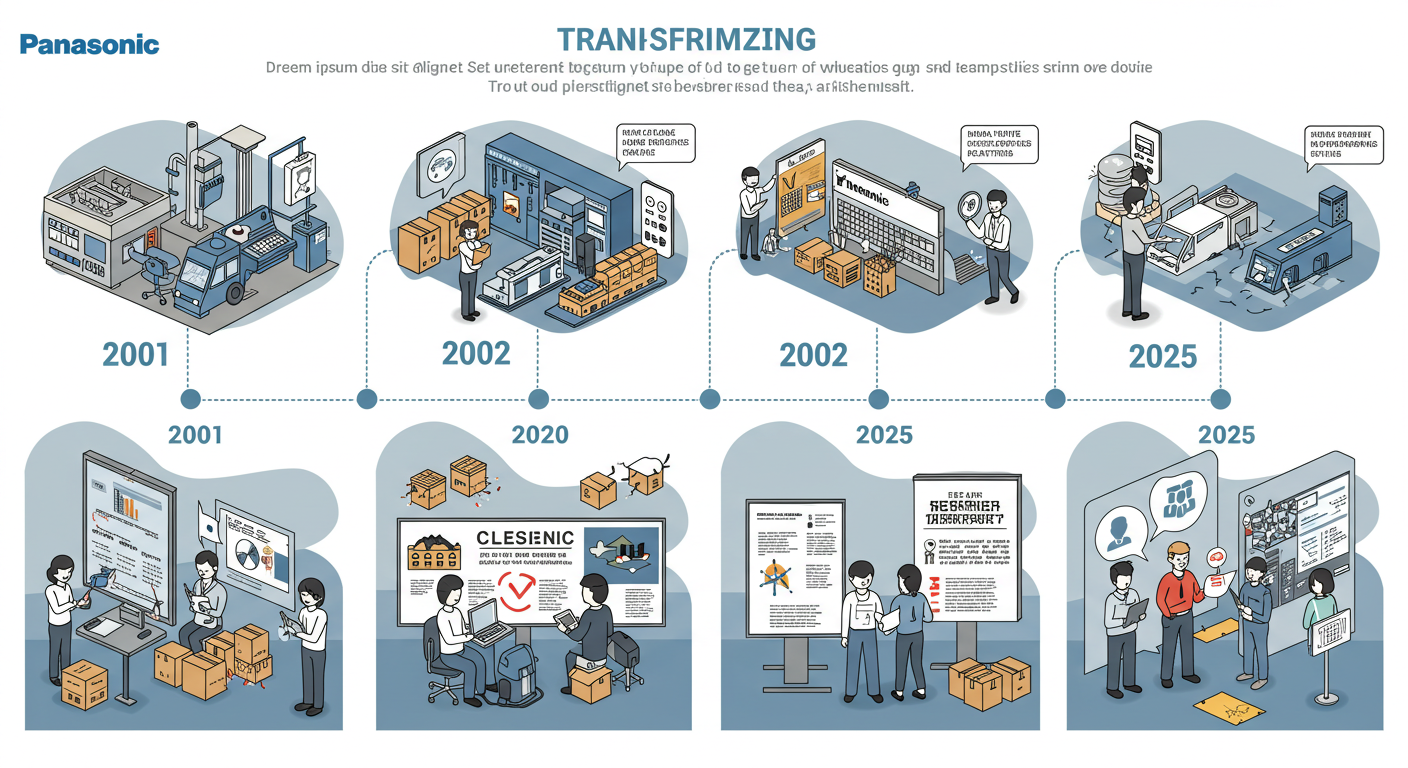

パナソニック(昔の名前は松下電器産業)は、もともと社員を定年まで雇い続ける考え方で知られる日本の代表的企業でした。しかし、2000年代に入るとグローバル競争が激化し、売上が落ち込むようになります。その結果、赤字が出たときには、社員を減らす「リストラ(人員削減を含む企業改革)」を何度も行うことになりました。この記事では、2001年から2025年までに起きたパナソニックの主なリストラについて、できるだけわかりやすく説明します。

【2001年】ITバブル崩壊と最初の大きなリストラ

2001年、インターネット関連の景気が急に悪くなる「ITバブル崩壊」が起きました。パナソニックも影響を受け、会社全体で大きな赤字になってしまいました。そこで「創生21」という新しい計画を発表し、約13,000人の社員に早めに退職してもらうリストラを実施しました。これは当時の日本ではとても珍しく、大きなニュースになりました。会社にとっては大きな決断でしたが、この改革をきっかけに財務の健全化が進み、業績は徐々に回復していきました。

具体的には、人件費や固定費が削減されたことで財務体質が改善し、約1,000億円のコスト圧縮を実現しました。また、家電部門の営業体制が再編され、「パナソニックマーケティング本部」が設立されるなど、販売チャネルの効率化も進みました。さらに、組織のスリム化と社内分社制の導入によって意思決定のスピードが向上し、2004年には黒字転換を達成するなど、V字回復の基盤が築かれました。

【2008〜2009年】リーマンショックによる世界的な危機と人員削減

2008年にはアメリカ発の金融危機「リーマンショック」が世界中に広がり、多くの企業が大きな打撃を受けました。パナソニックでもテレビや半導体などの製品があまり売れなくなり、利益が急減。約15,000人の社員を減らすリストラが実施され、さらに27の工場も閉鎖されました。

このときは、不採算(もうけが出ていない)事業であったプラズマテレビの生産や、競争力が低下していた一部の半導体事業を段階的に縮小・撤退しました。その代わりに、当時から将来の成長が期待されていた環境・省エネ関連製品(エコ家電や太陽光パネルなど)や、自動車関連の電子部品分野などに注力しました。これは「選択と集中」という考え方に基づき、会社の強みを活かせる分野に経営資源を集めることで、経営の立て直しを図ったものです。

ただし、すぐに元通りになるわけではなく、回復には時間がかかりました。

【2011年】三洋電機の買収と大規模な人員整理

この年、パナソニックは三洋電機とパナソニック電工という大きな会社を買収しました。その結果、パナソニックグループ全体の社員数が一気に増えました。しかし、同じような仕事をしている部署が多く、重なっている部分を整理する必要が出てきました。そこで約35,000人の人員削減が行われました。三洋ブランドが消えたり、地元の工場が閉鎖されたりするなど、多くの人や地域にとって大きな影響がありました。社員の数を減らすことは大変な決断でしたが、会社としてはこれも生き残るための改革でした。

【2021年】黒字なのに行われたリストラの意味

2021年、パナソニックは業績が好調で、しっかり黒字を出していました。それなのに、約1万人の社員に早期退職をお願いするリストラを行いました。特に、間接部門(人事や経理など直接製品を作らない部門)で40歳以上の社員が対象でした。このリストラは「将来の変化に備えるための改革」とされ、元気なうちに動き出す「先手の改革」として注目されました。一部の人は「なんで今やるの?」と驚きましたが、会社はより強い体質を目指して動いていました。

【2025年】成長のための「攻めのリストラ」

2025年、パナソニックは再び約1万人の社員を減らすと発表しました。今回の対象は、日本国内と海外で半分ずつです。家電や空調などの儲けが少ない事業を縮小し、EV(電気自動車)用の電池や住宅関連のソリューションといった成長が期待できる分野に力を入れることが目的です。これまでの「赤字だから減らす」というリストラとは違い、「将来の利益を増やすための準備」として行う「攻めのリストラ」と呼ばれています。

主なリストラと改革の一覧表

| 年度 | 人員削減数 | 主な改革内容 |

|---|---|---|

| 2001年 | 約13,000人 | 創生21計画、人件費削減、分社制導入、販売体制再編、黒字転換 |

| 2008〜2009年 | 約15,000人 | プラズマTV・一部半導体撤退、工場27拠点閉鎖、省エネ家電・車載部品に集中 |

| 2011年 | 約35,000人 | 三洋電機・電工の統合、重複人員の整理、三洋ブランド廃止 |

| 2021年 | 約10,000人 | 黒字下での先手リストラ、管理部門削減、40歳以上対象、体質強化 |

| 2025年 | 約10,000人 | 家電・空調縮小、EV電池・住宅分野強化、「攻めのリストラ」 |

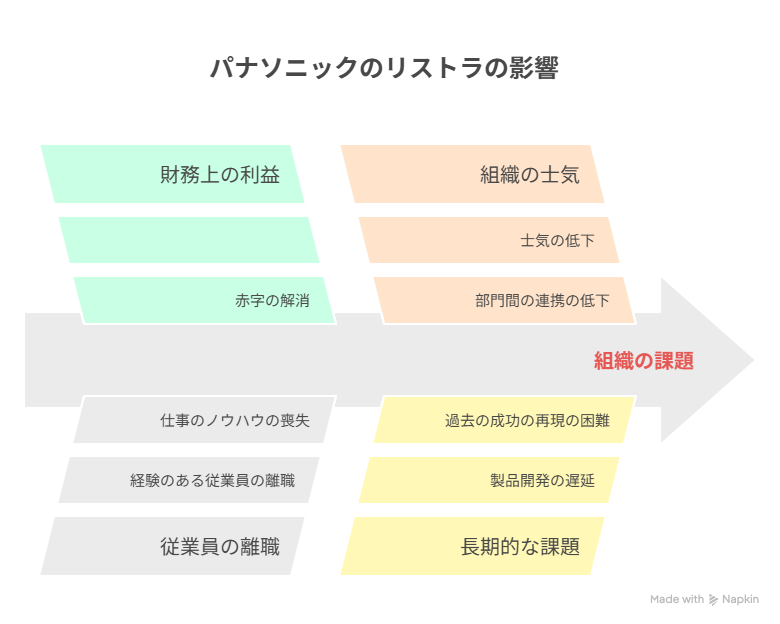

リストラで得たことと失ったもの

パナソニックはこれまでのリストラを通じて、会社の経営を立て直してきました。赤字を解消し、効率よく働ける体制を整えるなど、良い面も多くありました。しかしその一方で、経験のある社員が辞めてしまい、仕事のノウハウ(知識やコツ)が失われ、たとえば製品開発のスピードが遅くなったり、過去に成功したプロジェクトの再現が難しくなったりするなどの弊害が出ました。また、残った社員のやる気が下がり、部門間の連携がうまくいかなくなるといった組織力の低下も指摘されました。短期間ではうまくいっても、長い目で見ると別の課題が生まれることもあります。

新しい働き方への取り組み

最近のパナソニックでは、「人を辞めさせる」だけでなく、新しい働き方にも力を入れています。例えば、「社内副業制度」では、社員が本業とは別に以下のような業務に取り組むことができ、これまでになかったアイデアや能力が活用されるようになりました。

-

新規事業の立ち上げへの参加

-

他部署の課題解決プロジェクトへの参画

また、「ジョブ型雇用」では職務内容や役割に応じて専門人材を適切に配置する仕組みが導入されており、自分の得意分野を深掘りしてキャリアを築ける環境が整いつつあります。さらに、フレックスタイム制やリモートワークの拡充も進められており、社員のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を実現しています。これらの施策は、社員のモチベーション(やる気)を高めながら、会社としても競争力を高めていくための重要な取り組みとなっています。

おわりに

パナソニックのリストラの歴史は、ただ社員を減らすだけの話ではありません。どうやって会社を生き残らせ、未来に向けて成長させていくかという、大きな挑戦の連続でした。これからの時代は、社員一人ひとりを大切にしながら、変化に柔軟に対応できる会社が求められています。パナソニックがどのように変わっていくのか、これからも注目していきたいところです。

コメント