クマがいない地域はどこ 本州唯一の県や全国の分布と理由を徹底解説

日本各地でクマの出没がニュースになるたびに、「安心して自然を楽しめるクマがいない地域はあるのか?」と不安や疑問を抱く人が少なくありません。

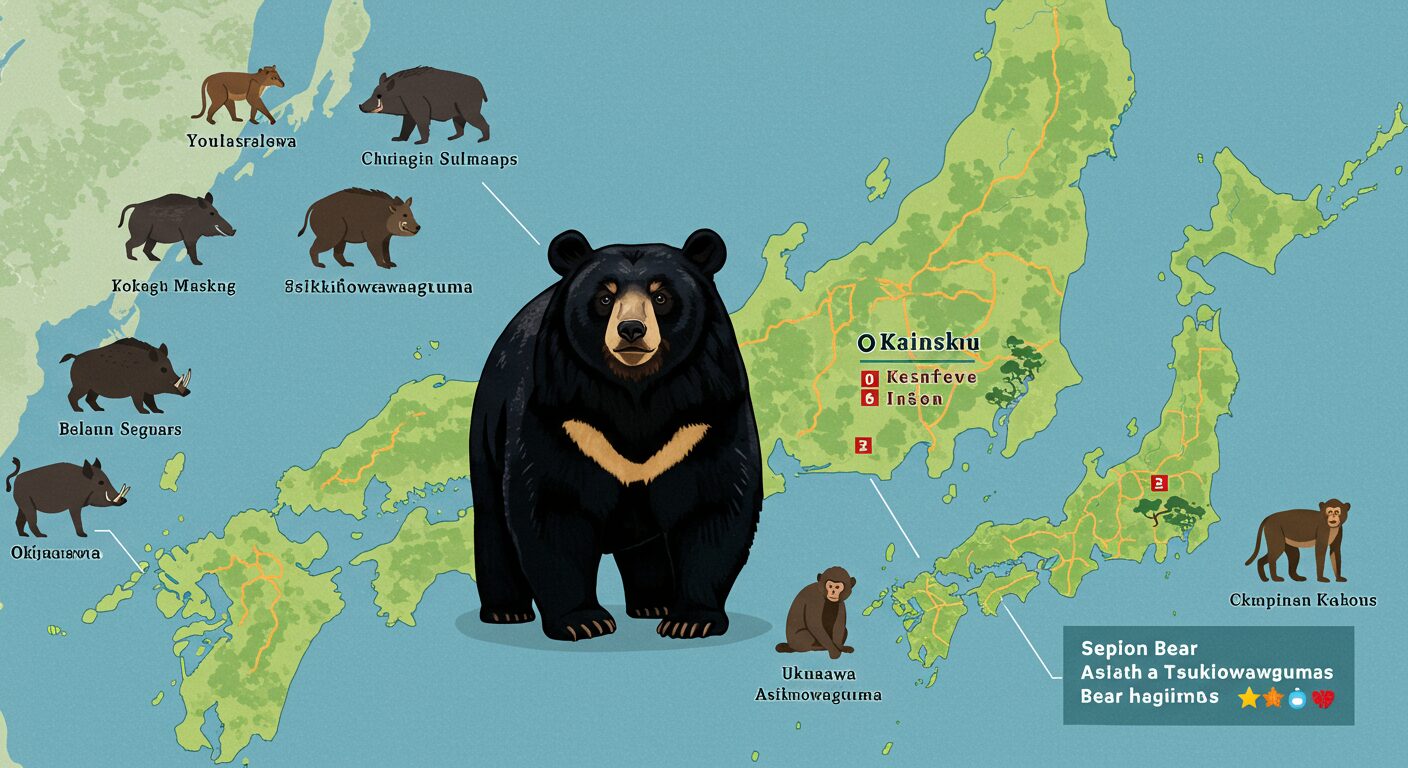

実は本州で唯一クマが存在しない県があり、さらに九州、沖縄などもクマがいない地域として知られています。

つまり、誰もが抱く“安全に山やキャンプを楽しみたい”という願いに答える場所が日本には存在するのです。

この記事では、それぞれの地域とクマがいない理由をわかりやすく解説し、あなたが安心してアウトドアを満喫するためのヒントをお届けします 。

本州でクマがいない地域は千葉県だけ

千葉県がクマ不在とされる地理的な理由

本州の多くの県にはツキノワグマが分布していますが、千葉県は唯一クマが存在しない県です。

地理的に他県と隔てられており、東京湾や利根川が天然の障壁となってきました。さらに山岳地帯が少なく、クマが生息するために必要な広大な森林が整わなかったことも理由です。

また千葉県は三方を海や川に囲まれており、この地理的条件によってクマが自然に移動してくるルートが限定されました。そのため結果的に定着することがなく、低山や平野が多い環境も餌資源や巣穴に適さず、生息が続かなかった要因となっています。

縄文時代からクマの痕跡が見つからない背景

考古学の調査でも千葉県からクマの痕跡は確認されていません。

縄文時代の遺跡からはイノシシやシカの骨が多数発見され、当時の人々が狩猟対象として利用していたことがわかっています。しかしクマの骨は一切出土していないのです。

これは単なる偶然ではなく、古代からクマが生息していなかった証拠であると考えられます。

研究者の中には、千葉の環境がクマの定着に適さなかった可能性を指摘する声もあり、地形的に孤立していた点も影響したと見られています。

さらに周辺地域との交流を示す遺物が出土しているにもかかわらずクマに関するものは確認されていないため、当時から千葉県は本州において特異な存在であり続けたことが明らかになっています。

千葉県で登山やアウトドアを楽しむときの安心感

房総半島や養老渓谷、鋸山など、千葉県は自然豊かなエリアが多くあります。例えば養老渓谷駅周辺にはハイキングコースや温泉施設が整備され、観光客も気軽に訪れることができます。

清澄山や亀山湖キャンプ場なども人気のスポットで、クマがいないため登山やキャンプも安心して楽しめるのが特徴です。

キャンプ施設では初心者向けのレンタルサービスも充実しており、家族連れやアウトドア初心者にも適した環境といえます。

ただしクマがいない一方でイノシシやサルは生息しているため、食べ物の管理や自然環境への配慮は欠かせません。

清澄山

九州や四国はクマがいない?現状と理由を解説

九州でツキノワグマが絶滅した歴史と原因

九州には古くツキノワグマが生息していましたが、1950年代には生息情報が途絶え、2012年には環境省によって正式に絶滅が宣言されました。

主な原因は森林伐採による生息地の分断と餌不足、さらに狩猟や有害駆除による捕獲圧でした。

山岳が本州ほど広大でなかったことも影響し、個体数が回復することはなく、現在では九州でクマに遭遇する心配はありません。

(TBS NEWS DIG かつて九州にはクマがいた なぜ今はいない? 全国で相次ぐクマの被害 本州から海を越え上陸はあるのか)

四国のクマはいない?過去の生息状況と分布の歴史

かつて四国では西部の石鎚山系から宇和島付近にかけて広くツキノワグマが生息していました。

しかし戦後の拡大造林や森林開発、過度な狩猟によって生息域は急速に縮小し、現在では徳島県と高知県の剣山周辺のみが主な生息地となっています。

1970〜80年代には捕獲数が減少。その後も減少傾向が続き、1996年時点で推定個体数は50頭未満にまで落ち込みました。

こうした背景から四国のクマは絶滅寸前とされてきましたが、近年の調査では最低でも26頭の増加が確認され、繁殖も行われていることが分かっています。

依然として個体数は少なく予断を許さない状況ではあるものの、地域個体群は維持されており、保護策の効果が現れ始めていると評価されています。

四国では他の県と比べればクマとの遭遇率は低いと考えられるものの、登山やキャンプをする際にはクマと出会う可能性を完全に否定することはできません。

したがって、安心しすぎず、熊鈴の携帯や食べ物の管理など基本的な注意を怠らないことが大切です。

(読売新聞 四国のクマ生息数、これまでの推定上回る26頭を確認…「地域個体群は維持」)

九州や四国で気をつけるべき野生動物

クマがいない九州やクマの少ない四国でも安心しきってはいけません。

イノシシやシカによる農作物被害や、人里への出没は頻繁に報告されています。登山やキャンプの際は食べ物の管理を徹底し、野生動物との不要な接触を避ける工夫が必要です。

沖縄や離島はクマがいない地域|その理由と特徴

地理的な隔たりと亜熱帯の生態系が関係している

沖縄や南西諸島は本州から遠く離れた島々であり、クマが自然に移動してくることは不可能でした。そのため古代からクマが生息していた痕跡は確認されていません。

また、沖縄は温暖で亜熱帯性の生態系を持ち、クマが生活するために必要とされる広大な落葉広葉樹林や冷涼な環境が存在しないことも大きな理由です。

代わりにマングローブ林やサンゴ礁、亜熱帯特有の植生が発達しており、独自の生態系が形成されています。

これらの条件が重なり、沖縄は日本国内でも特にクマが存在しない地域となっています。

クマがいない地域で見られる野生動物の特徴

クマがいない地域では、代わりに他の野生動物が目立つ存在となります。

沖縄では特にイノシシと野生化したヤギが問題視されています。恩納村では村内全域の村道や農道、国道付近でイノシシの出没が報告されており、公式HPでも注意を呼び掛けています。

また、世界自然遺産に登録された沖縄県竹富町西表島では、家畜から野生化したヤギ(ノヤギ)が増殖し、生態系や環境への悪影響が懸念されています。

県は2022年度から重点対策種としてノヤギの駆除を試験的に開始する方針を示しています。クマがいないからといって油断はできず、地域ごとに異なる野生動物への注意と理解が欠かせません。

(沖縄タイムス 希少動植物が生息する沖縄・東村 野生化したヤギが「有害鳥獣」扱い 村や県が捕獲に力を入れる理由は)

(琉球新報 野生化したヤギ「想像以上にいる」世界自然遺産に登録から1年 西表島 生態系への影響を懸念 駆除へ)

沖縄で注意すべき危険生物と安全に楽しむ方法

沖縄にはクマはいませんが、他の危険生物に注意が必要です。

ハブをはじめとする毒蛇、強い毒を持つハブクラゲやカツオノエボシなどの海洋生物、さらにはイモガイやオニヒトデといった生物も観光客に被害を与える恐れがあります。

陸上ではイノシシや野犬の出没も報告されています。

自然を満喫する際は、遊泳禁止区域を守る、夜間の山道を避ける、足元や草むらに注意するなど基本的な安全対策が欠かせません。

事前に現地の危険生物について情報を得ておくことで、沖縄の自然を安心して楽しむことができます。

クマがいない地域の共通点とその理由

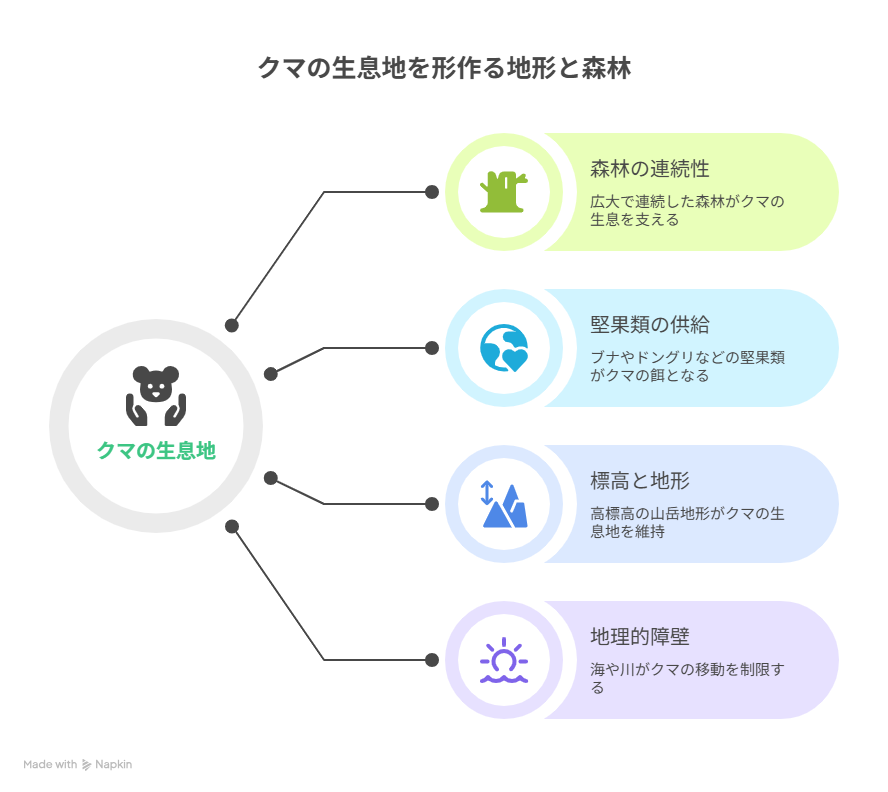

山岳地形や森林分布が生息に与える影響

クマの生息には広大で連続した森林や、餌となるブナやドングリなどの堅果類を供給する落葉広葉樹林が必要です。

標高が高く山岳地帯が発達している地域では、こうした環境が維持されやすく、クマが長期的に暮らすことができます。

一方で千葉県のように低山や平野部が多く、森林が断片化している地域では、クマにとって十分な生息地が確保できません。

さらに海や川に囲まれた地形は移動経路を制限し、周辺からクマが入り込む可能性を低下させます。結果として、山岳地形や森林分布はクマの分布有無を大きく左右する重要な要因となっています。

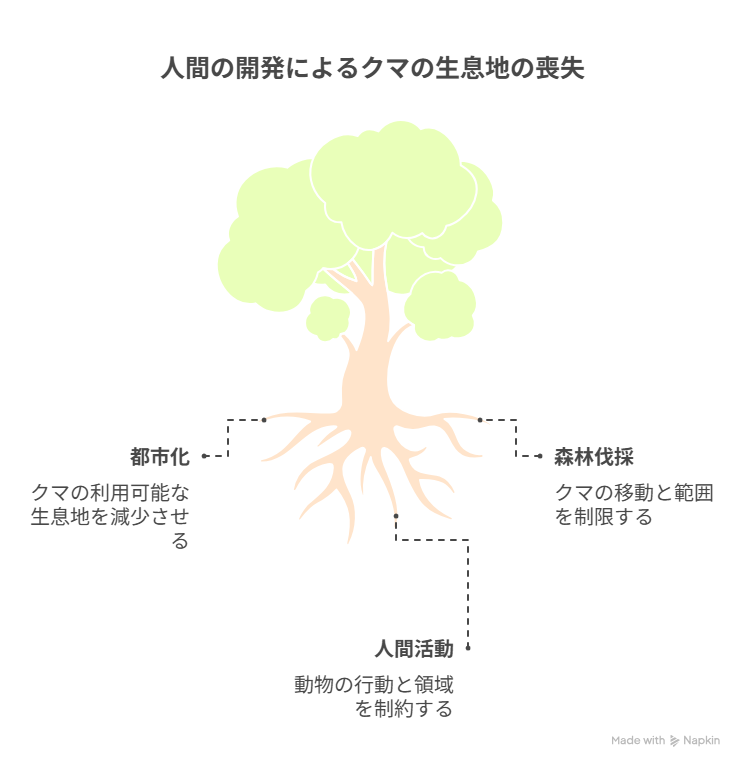

人間の生活圏や開発が動物分布に与えた影響

人間の生活圏の拡大や開発は、動物の分布に大きな影響を与えてきました。

都市化や農地の拡大、道路やダムの建設は、森林を分断しクマをはじめとする野生動物の生息地を狭める要因となっています。

千葉県では古くから人々が平野部に集落を築き、農業や都市開発を進めたことで広大な森林が失われました。こうした開発によりクマが利用できる環境は減少し、定着を阻む大きな壁となったのです。

また、林業や狩猟も加わり、動物たちの行動範囲が制限されていきました。人間活動と自然環境の変化は、クマが姿を消した理由のひとつとして見逃せない要因です。

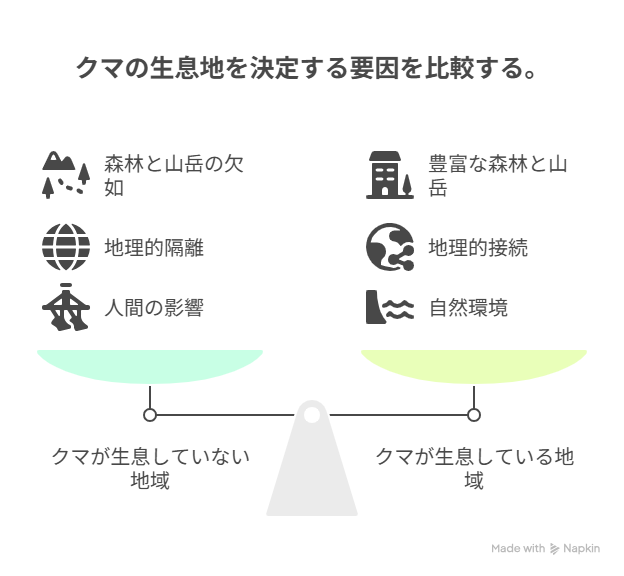

クマがいない地域に共通する自然環境の特徴

クマが生息していない地域にはいくつかの共通点があります。

まず、広大で連続した森林が存在せず、山岳地帯が乏しいことが挙げられます。千葉県のように平野や低山が多い土地では、クマに必要な餌資源や巣穴となる環境が不足しており、生息に適さない条件がそろっています。

さらに周囲を海や川に囲まれた地形は、他地域からクマが移動してくる経路を制限し、定着を難しくします。

また人間の生活圏が早くから拡大していた地域では森林が分断され、野生動物が生きる空間が減少しました。これらの要因が重なり、特定の地域ではクマが存在しないという特徴が形成されているのです。

クマがいない地域で暮らす安心と注意点

登山やキャンプで知っておくべき安全対策

登山やキャンプは自然を満喫できる一方で予期せぬ危険も潜んでおり、なぜ安全対策が重要なのかを理解することが大切です。

クマがいない地域でも、登山やキャンプを行う際には安全対策が欠かせません。主なポイントを以下にまとめます。

-

食べ物やゴミは密閉容器やクーラーボックスに保管し、テント周辺に放置しない。これによりイノシシや小動物の侵入を防ぐ。

-

夜間の山道歩行は避け、懐中電灯やヘッドライトを携帯し、予備電池も準備しておく。

-

登山計画を家族や友人に伝え、万一の遭難時に迅速に対応できるようにする。

-

虫刺されや熱中症を防ぐため、虫除けスプレーの使用や水分補給を心掛ける。

一方で、もしクマが生息する地域で登山やキャンプをする場合は、特別な注意が必要です。主な安全策を以下に整理します。

-

クマ鈴やラジオで音を立て、自分の存在を知らせる

-

単独行動を避け、複数人で行動する

-

食料やゴミは必ず密閉し、匂いを残さないよう処理する

-

懐中電灯やヘッドライトに加え、予備電池も準備する

-

クマに遭遇した場合は走らず、ゆっくり後退して刺激しない

万全の準備と冷静な行動が、クマとの不要なトラブルを避けるために役立ちます。安心してアウトドアを楽しむためには、地域のリスクに合わせた備えと心構えが欠かせません。

イノシシやシカなど他の野生動物への備え

クマがいない地域でも、イノシシやシカといった野生動物に注意が必要です。

イノシシは農作物を荒らすだけでなく、時に人に向かって突進することがあり、遭遇時には大きな危険を伴います。

シカは人に直接危害を加えることは少ないものの、集団で農作物を食い荒らす被害が深刻で、交通事故の原因にもなります。

野生動物との距離を保ち、餌付けや不用意に近づく行為を避けることが重要です。

また、食べ物を放置しない、早朝や夕暮れなど動物の活動が活発な時間帯には注意を払うなど、具体的な対策を講じることでリスクを大幅に減らすことができます。

クマ以外のリスクを理解して自然と共生する

クマがいない地域は一見安心できるように思えますが、実際にはさまざまな危険が潜んでいます。

動物由来の危険としては、イノシシやシカによる農作物被害や突発的な遭遇、さらに毒ヘビや危険な昆虫による被害が挙げられます。

一方で、自然災害のリスクとしては台風や豪雨などがアウトドア活動に大きな影響を与えます。これらを理解し、しっかり備えることが自然と共生する第一歩です。

自然環境に敬意を払い、事前準備や情報収集を徹底することで、安全に楽しむことができます。

よくある質問 クマがいない地域に関するQ&A

日本でクマが全くいない都道府県はどこですか

本州で唯一クマが生息していないのは千葉県です。また、九州や沖縄、さらに離島にはクマが存在していません。

地理的な隔たりや生息環境の違いが大きな要因となっています。

九州にクマはいないのですか

九州ではツキノワグマが1950年代に姿を消し、2012年に環境省によって絶滅宣言されました。

原因は森林伐採や餌不足、狩猟圧とされ、現在は自然界で生息が確認されていません。

沖縄や離島にクマがいないのは本当ですか

はい、本当です。沖縄本島や宮古島・石垣島などの離島にはクマは生息していません。

これらの地域は本州や四国・九州と地理的に隔たっており、クマが自然に渡ってくることは不可能です。

また森林環境もクマの生息に適していないため、過去にもクマの定住記録はありません。

クマがいない地域でも危険な動物はいますか

はい。クマがいない地域でも注意すべき野生動物は存在します。

例えば沖縄ではイノシシが村道や農道、国道付近に出没することが報告されており、交通事故や農作物被害につながる可能性があります。

家畜から野生化したヤギ(ノヤギ)が増殖し、森林や植生に悪影響を与えていることが問題となっています。これらの動物は人や環境に影響を及ぼすため、地域ごとの注意喚起や対策が必要です。

将来クマがいない地域にクマが移動する可能性はありますか

自然分布の拡大によってクマが新たな地域に定着する可能性は極めて低いと考えられます。

クマは広大な森林や山岳地帯を必要とし、海や大都市圏といった地理的障壁を越えることはできません。

近年の研究でも、本州以外の千葉県や九州、沖縄などに自然移入する可能性はほぼゼロとされています。

ただし、人為的な放獣や飼育個体の逸出といった特殊なケースでは影響が生じる恐れがあるため、引き続き監視と注意が必要です。

まとめ クマがいない地域でも自然への備えを忘れずに

クマがいない地域は本州では千葉県、そして沖縄や九州です。しかし、これらの地域でも「絶対に安全」と思い込むのは危険です。

野生動物との遭遇はクマに限らず起こり得るため、常に自然を尊重しながら行動することが大切です。たとえば沖縄ではイノシシや野生化したヤギに加え、毒蛇のハブによる被害も問題視されており、村や県の公式機関が注意を呼びかけています。

千葉でもサルやシカといった動物への警戒が欠かせません。クマ出没のニュースに心配を覚える人も多いですが、地域ごとのリスクを理解し備えを整えれば、自然と共生しつつ安心してレジャーを楽しむことができます。

コメント